L’opinion commune au nord comme au sud du Sahara continue d’attribuer mécaniquement à la colonisation les malheurs de l’Afrique subsaharienne. Et, par rivalité mimétique, tandis que les uns déplorent les conséquences lointaines de l’impérialisme colonial, les autres réclamaient récemment qu’on en apprenne les « aspects positifs » sur les bancs de l’école.

La réduction de l’histoire africaine au domaine colonial relève d’une triple méprise.

D’abord, l’oubli du temps long au profit du temps court. Phénomène décisif dans ses effets politiques, sociaux et culturels, l’âge colonial aura cependant duré moins d’un siècle, grossièrement des années 1890 aux années 1960.

Ensuite, l’occultation des dynamiques internes à l’histoire africaine. Si la pénétration européenne n’a été nulle part plus intense que sur le continent africain, elle s’est aussi greffée à des processus politiques, économiques, sociaux et culturels qui lui échappaient largement.

Enfin, une certaine myopie face à l’inégale répartition des sources. L’administration coloniale et tous les acteurs de « l’aventure coloniale » comme de la résistance anticoloniale ont produit en un demi-siècle bien plus de témoignages que toute l’histoire africaine réunie.

Pour ou contre la colonisation ? À ce faux débat qui unit paradoxalement les détracteurs du fait colonial avec ses laudateurs dans le même déni d’une histoire africaine, il faut opposer une perspective plus large qui s’efforcerait de prendre la mesure des fragilités du continent africain sur le temps long. Peut-on tenter de saisir, au-delà du syndrome colonial, les origines lointaines des fragilités africaines ?

Les origines lointaines des fragilités africaines

L’historien et archéologue François-Xavier Fauvelle a récemment mis en lumière, dans son Rhinocéros d’or [simple_tooltip content=’François-Xavier Fauvelle, Le Rhinocéros d’or, Histoires du Moyen Âge africain, Alma Éditeur, 2013.’](1)[/simple_tooltip], les dynamiques de l’Afrique subsaharienne entre le VIIIe et le XVe siècle. Cet « âge d’or », restitué par le kaléidoscope qu’autorisent des traces rares et compliquées, est celui d’une Afrique en pleine effervescence politique, commerciale et culturelle, dont les différents foyers entrent en relation et qui constitue alors elle-même la périphérie dynamique du monde islamique. Les royaumes du Ghana, d’Abyssinie, du grand Zimbabwe connaissent alors un essor dont la fragilité et le caractère parcellaire sont cependant avérés. Les royaumes les plus prestigieux côtoient, en maints endroits, des sociétés sans État, acéphales ou claniques. Et ces constructions politiques reposent sur des fondations éblouissantes mais précaires comme en témoigne l’histoire des empires successifs du Ghana et du Mali (les limites de ces deux États anciens ne coïncident pas avec les frontières actuelles ; dans le cas du Ghana, les deux pays, l’ancien et l’actuel, ne se recouvrent même absolument pas).

Installé en plein Sahel, entre les fleuves Niger et Sénégal, le Ghana, dont les premières sources, d’origine arabe, datent du VIIIe siècle, a particulièrement suscité l’intérêt des marchands musulmans qui s’émerveillèrent de ce pays où l’or poussait « comme des carottes ». La culture politique qui s’y développe est pourtant déjà celle d’un accaparement des richesses par l’État. Le roi, désigné comme Kaya Magan, « roi de l’or », contrôle les échanges et se réserve l’essentiel des pépites, ne laissant à ses sujets que les paillettes du métal convoité. Éblouis par la richesse de la cour, les marchands musulmans peuvent s’établir à côté de la capitale mais ne peuvent circuler librement dans le pays sauf pour rejoindre Aoudaghost (Tedgaoust), le grand comptoir qu’ils avaient édifié au départ de la route transsaharienne vers le Maghreb.

La nature même des échanges transsahariens révèle encore une double fragilité des économies subsahariennes. Aussi riche fût-il, le royaume du Ghana n’avait pas la maîtrise des circuits commerciaux. Ceux-ci étaient entre les mains des Berbères qui possédaient les dromadaires, seuls animaux à pouvoir transporter de lourdes charges dans les raz régions arides. Quant à l’or, il favorisa le grand commerce de luxe avec le monde musulman (or contre tissus, armes, verre, céramique) dans une logique d’accumulation ostentatoire et non d’investissement productif. L’essor ghanéen des Xe-XIe siècles et malien des XIIIe et XIVe siècles témoignent donc de manière éloquente des fragilités de « l’âge d’or africain » : l’État prédateur, la dépendance extérieure, la logique ostentatoire portent en eux tout à la fois l’intensité et la précarité de ces apogées successifs.

La vulnérabilité politique et économique de cette Afrique subsaharienne profita largement au développement des traites négrières.

Le poids des trois traites

Le poids des traites mérite à son tour d’être interrogé pour tenter de comprendre comment les fragilités de l’Afrique se sont approfondies sur le temps long. La magistrale synthèse historienne d’Olivier Pétré-Grenouilleau [simple_tooltip content=’Olivier Pétré-Grenouilleau, Les Traites négrières, Essai d’histoire globale, Gallimard, 2004.’](2)[/simple_tooltip] nous permet d’envisager la question sous l’angle élargi du comparatisme. Nous avons eu tendance à sous-estimer l’ampleur des traites interne et arabo-musulmane au profit de la seule traite occidentale. Si l’abondance des sources européennes (livres de bord des navires négriers notamment) explique en partie cet oubli, on peut y voir aussi la projection d’une histoire européenne vécue exclusivement sous l’angle de la culpabilité coloniale. Tout se passe comme si, prisonniers de l’horizon colonial qui nous obsède, nous étions devenus incapables d’entrevoir également les logiques internes de l’esclavagisme en Afrique.

Des trois traites, celle des Africains entre eux est la moins bien connue. Pourtant, les chiffres établis par Olivier Pétré-Grenouilleau portent à 14 millions le nombre d’Africains réduits en servitude dans ce cadre intra-africain. De l’intérieur du continent jusqu’au littoral, les réseaux de distribution, les péages, les versements de taxes et les marchés continentaux faisaient qu’une partie de l’Afrique s’enrichissait en en vendant une autre partie. Parmi d’autres, le royaume du Dahomey fonda ainsi sa prospérité aux xviie-xviiie siècles sur le commerce des esclaves. Les bas-reliefs des palais d’Abomey, sa capitale, en témoignent aujourd’hui encore. Comme l’on ne vendait pas les sujets du roi, il était nécessaire, pour alimenter la traite, de razzier les périphéries du royaume ou de recevoir des tributs en captifs de la part des peuples soumis. Les esclaves étaient ensuite vendus sur la côte aux Européens établis dans les comptoirs. L’activité était lucrative, contrairement à ce que laisse penser l’expression de « pacotille » passée désormais au langage courant et qui désignait plutôt à l’époque des petits paquets de valeur qu’une brocante incertaine et précaire. Vers 1750, le roi Tegbessou vendait chaque année plus de 9 000 esclaves aux négriers et avait des revenus quatre à cinq fois plus élevés que ceux des plus riches landlords, propriétaires terriens d’Angleterre. Pourtant, avant même la conquête européenne, la traite devait aussi entraîner le déclin du Dahomey, fragilisé par les rivalités avec les États voisins, comme le royaume d’Oyo : concurrence des razzias, concurrence pour la maîtrise des routes menant vers le littoral (Ouidah et Porto-Novo). L’économie de rente qui constitue encore aujourd’hui la règle en Afrique ne plonge-t-elle pas ses racines dans ce commerce de traite qui a littéralement épuisé les ressources humaines de l’Afrique pour un profit éphémère, localisé et fortement extraverti ?

Développée sur une longue période qui court du ixe au xixe siècle, et sur de vastes espaces, du Sahel occidental à l’Afrique orientale, en passant par le Haut-Nil et l’Afrique centrale, la traite arabo-musulmane, dite aussi « orientale », aura fait à peu près 17 millions de captifs, estime-t-on. Des États organisés, sultanats ou royaumes musulmans, appuyés sur des ethnies spécialisées dans la chasse aux esclaves (les Peuls Foulbé, par exemple, à la fin du xixe siècle), organisaient des razzias régulières, capturant des hommes libres dans les tribus des régions voisines. Le Sud du Soudan, le Nord et l’Est de l’Oubangui-Chari en furent les principales victimes.

Le célèbre marchand d’esclaves zanzibarite, Tippo Tip (1835-1905) se rendit ainsi maître, à la fi n du xixe siècle, d’un immense empire commercial dans le bassin du Congo où il exploitait esclaves et morfi l (ivoire brut), profi tant de l’absence d’État centralisé dans une région essentiellement composée de chefferies claniques et de sociétés acéphales. L’Afrique centrale porte encore la marque géographique, démographique et culturelle de cette traite. En République centrafricaine, les vides dans le peuplement des régions orientales sont la conséquence directe des razzias multipliées par les États esclavagistes voisins, Bornou, Baguirmi, Ouaddaï, Darfour.

Enfin, la traite européenne s’est développée sur la côte atlantique entre le XVIe et le XVIIIe siècle, connectée en large partie à la traite interne, sans laquelle elle eût été impossible, les Européens se contentant, soit par cabotage, soit par l’implantation de comptoirs, première forme de colonisation ponctuelle, d’acheter les esclaves sur la côte. La ponction démographique réalisée par la traite atlantique a été forte et ramassée dans le temps (11 millions d’esclaves déportés en trois siècles). La géographie de la traite a évolué au cours du temps, des régions trop ponctionnées où les esclaves raréfiés devenaient chers vers les régions plus lointaines aux ressources plus abondantes et aux prix inférieurs : ainsi la Sénégambie et la Haute-Guinée, premières zones de prélèvement aux XVIe et XVIIe siècles, deviennent relativement secondaires à partir de la fin du xviie siècle. Par ailleurs, les régions où la population est le plus fortement concentrée aujourd’hui (Gold Coast et Côte des Esclaves, autour du delta du Niger) sont aussi celles où la traite occidentale a été la plus active. La traite atlantique a donc renforcé le processus de littoralisation du peuplement africain entamé par les premières explorations portugaises, au détriment des régions intérieures.

On le voit, les traites se sont nourries de la vulnérabilité politique de l’Afrique (États prédateurs contre États fragiles ou sociétés sans État) et ont largement aggravé ses fragilités politiques, économiques, démographiques et culturelles : insécurité endémique, gestion du pouvoir fondé sur le prestige plutôt que sur la gestion équitable d’un territoire, stérilisation de la richesse dans les dépenses somptuaires, déséquilibres démographiques, érosion des solidarités traditionnelles, déracinement. Les traites ont enraciné l’économie de rente fondée sur l’exploitation de ressources non durables. Tout en participant au pillage du capital humain de l’Afrique, elles ont contribué à en consolider les aristocraties prédatrices.

Le choc de la colonisation

Nous voilà donc parvenus, avec l’âge colonial qui s’ouvre à la fi n du xixe siècle, au cœur de cette question qui reste aujourd’hui encore lancinante : la colonisation est-elle responsable des fragilités de l’Afrique contemporaine ? Il est sans doute vain d’imaginer un bilan qui pourrait mettre en regard, comme sur une balance d’apothicaire, les conséquences positives et négatives du fait colonial. Comme le reconnaît l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch [simple_tooltip content=’Catherine Coquery-Vidrovitch et Henri Moniot, L’Afrique noire de 1800 à nos jours, PUF, 2005′](3)[/simple_tooltip], l’exercice réduirait tout l’effort de compréhension historique au règlement de compte judiciaire et moral, verserait dans l’anachronisme en soumettant la période aux critères qui sont les nôtres et conduirait au fond à isoler le fait colonial de l’épaisseur historique dans laquelle il s’est inséré.

Faute de pouvoir embrasser ici le spectre colonial dans son ensemble, sans doute peut-on se concentrer sur l’un de ses aspects, son visage politique, laissant de côté l’économique, le culturel et le social. Partout, mais sous des formes très différentes, la colonisation est en effet venue imposer de nouveaux rapports de force, de nouveaux cadres administratifs et de nouvelles règles.

Le premier contact n’a pourtant pas été aussi brutal qu’on a pu le dire. Dans l’ensemble, les explorateurs de la seconde partie du XIXe siècle abordèrent l’Afrique dans les conditions d’une grande vulnérabilité. En témoignent par exemple les lettres adressées, depuis les rives de l’Oubangui, par Maurice Musy à son père en 1889-1890. Premier chef de poste à Bangui, le jeune Lorrain, y décrit un enfer végétal, une alimentation d’une grande précarité, des maladies foudroyantes, les conflits entre les ethnies voisines, Bondjos contre Banziris, dont il sera lui-même victime, trois après son arrivée seulement, pour avoir voulu jouer les médiateurs.

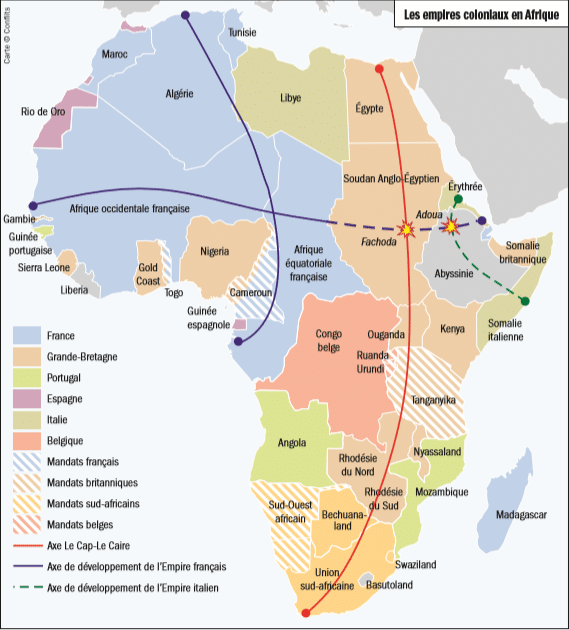

Aiguisée par les rivalités impérialistes des puissances européennes et par les dispositions de la Conférence de Berlin qui ouvre, à partir de 1885, le scramble, la course au clocher, la conquête militaire prend le pas sur l’exploration dans les années 1890-1900. Plus ou moins brutale selon les régions. Sans qu’elle atteigne partout les extrémités de la conquête allemande en Namibie qui passe par le massacre des Herreros, en 1905, elle est dure là où les populations indigènes opposent la résistance armée la plus vigoureuse : au Dahomey (1892-1893) ou à Madagascar (1895). Dans la majorité des cas cependant, la fragilité des États africains, antérieure au fait colonial, a facilité l’expansion européenne. En Afrique centrale, Savorgnan de Brazza signe sans peine et sans avoir à user des armes, des pactes d’amitié avec les chefs tribaux, trop heureux de trouver un protecteur face aux razzias menées par les sultanats esclavagistes. Malgré tout, la multiplication des révoltes africaines dans l’entre-deux guerres met en évidence le caractère lent et, pour tout dire, inachevé de la pacification coloniale.

Les administrations coloniales se sont donc installées progressivement dans un contexte qui portait encore en lui les tensions de la conquête. La grande diversité des modèles administratifs coloniaux invite à la plus grande prudence quant à l’évaluation de leurs conséquences réelles. En Afrique centrale, face à la précarité des structures d’encadrement indigènes, la France de la IIIe République impose le système de la concession. Des entreprises reçoivent en gestion, de la part de la métropole, d’immenses territoires, sur lesquels elles vont le plus souvent développer une économie de rente. Dans son Voyage au Congo, publié en 1927, André Gide dresse un premier état des lieux de ce modèle prédateur et des nombreuses exactions auxquelles il donne lieu dans le Sud-Ouest du pays et adresse par contraste, on l’oublie souvent, des louanges au gouverneur Lamblin pour la gestion efficace et pacifique qu’il applique au cœur du pays, de Bangui à Bambari notamment.

Fondée sur le principe du travail forcé, la concession n’est cependant pas le modèle majoritaire. Le plus souvent les métropoles se donnent les moyens de contrôler plus directement les territoires conquis, qu’il s’agisse de colonies, territoires directement placés sous le contrôle de la métropole, ou de protectorats, dans lesquels les structures traditionnelles de pouvoir sont conservées et subordonnées à l’administration coloniale. Plutôt favorables au protectorat qu’ils traduisent par l’indirect rule, et qu’ils appliquent de l’Égypte à l’Afrique du Sud, en passant par le Kenya et l’Ouganda, les Britanniques prétendent respecter davantage l’identité des peuples conquis. Pourtant cette politique est aussi le fruit d’un calcul pragmatique d’économie des forces et des moyens déployés et nourrit en retour un regard de condescendance sur les structures indigènes. Attachée au principe d’assimilation, comme en témoigne l’usage systématique du français en AOF et en AEF, la France prenait quant à elle le risque de nier la personnalité des peuples colonisés.

Si, en théorie, les métropoles s’interrogèrent sur les principes d’association ou d’assimilation, l’historien Pierre Guillaume [simple_tooltip content=’Pierre Guillaume, Le Monde colonial XIXe-XXe siècles, Armand colin, 1974, rééd. 1999.’](4)[/simple_tooltip] précise que, sur le terrain, les contrastes entre pratiques française, anglaise et belge restèrent peu lisibles. Partout, l’administration coloniale fit tomber en désuétude les chefferies coutumières. Celles-ci conservèrent cependant toute leur puissance symbolique. Tout médecin qu’il était, Houphouët-Boigny sut aussi mettre en avant, auprès du peuple ivoirien dont il réclamait les suffrages, sa qualité de chef coutumier baoulé. Premier président de la république de Guinée indépendante, Sékou Touré se para des mêmes atours lignagers en se prétendant descendant du roi du Dahomey, Béhanzin.

Si la colonisation a pu accroître, par la violence déployée ou la surimposition des structures administratives, la vulnérabilité des sociétés africaines, elle n’en est pas l’unique cause et elle ne s’y réduit pas. Au fond, elle s’est largement nourrie des fragilités de l’Afrique et ne les a pas résolues.

Les fragilités de l’Afrique contemporaine

Le mouvement des indépendances en Afrique subsaharienne s’ouvre en 1956 avec le Soudan britannique et s’achève en 1990 avec la Namibie que l’Afrique du Sud avait annexée. La période contemporaine met à nu les fragilités anciennes de l’Afrique, les conséquences contradictoires de la période coloniale, mais également les nouveaux enjeux auxquels le continent est confronté.

Trop souvent encore l’État manque à l’appel. La colonisation a légué des cadres administratifs sans l’héritage politique qui aurait permis au sens de l’État de s’élaborer dans le temps. Au contraire, le transfert des compétences administratives, qui a pu donner le sentiment que l’État prenait racine au sud du Sahara, a recouvert plus sûrement l’incurie et la prédation des États africains indépendants. Du Burkina Faso à la RCA, un langage administratif impeccable dissimule désormais le clanisme, les pots de vin, l’accaparement des richesses nationales. Bien étudiée par Jean-François Bayart dans un ouvrage décisif [simple_tooltip content=’Jean-François Bayart, L’État en Afrique, La politique du ventre, Fayard, 1989.’](5)[/simple_tooltip], « la politique du ventre » révèle la poursuite dans la période postcoloniale de pratiques de pouvoir anciennes et qui ont largement contribué, ces cinquante dernières années, au retard de développement africain. La fortune que le clan d’Omar Bongo s’est constitué au Gabon dans les années 1980-1990 n’est qu’une des nombreuses illustrations de la poursuite de cette logique prédatrice dans un cadre administratif formellement irréprochable.

Les puissances extérieures ont d’ailleurs continué, après les indépendances, à profiter de ces dysfonctionnements politiques, s’assurant ici ou là l’accaparement des richesses énergétiques et minières de l’Afrique. La Françafrique, complexe diplomatico-sentimental qui a permis à la France de prolonger au-delà des indépendances et jusqu’à la fin du XXe siècle la préservation de son pré carré africain en est un exemple.

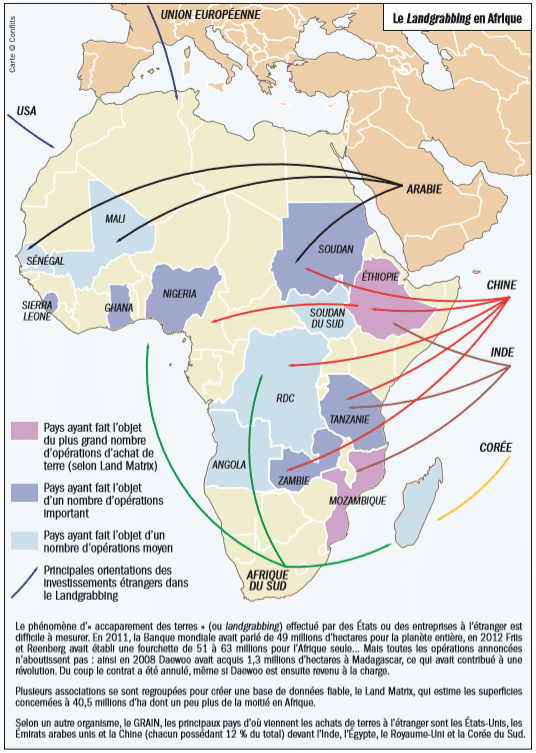

Comme l’a mis récemment en lumière le diplomate Yves Gounin [simple_tooltip content=’Yves Gounin, La France en Afrique, les Anciens contre les Modernes, De Boeck, 2009′](6)[/simple_tooltip], l’Afrique est cependant devenue au tournant du xxie siècle le théâtre d’une nouvelle compétition entre les anciennes puissances coloniales, les États-Unis, de plus en plus actifs sur le continent, et les émergents d’Asie, Chine et Inde en tête. Aussi la tentation d’un nouvel accaparement se faitelle jour. La Chinafrique n’est qu’un des visages de cette mutation. Venu d’Amérique et d’Asie (Inde, Chine), avec la complicité des élites africaines dont la culture du pouvoir est encore marquée par le désir d’un accroissement sans redistribution (Guinée équatoriale, Angola), le landgrabbing – qui consiste en l’achat de terres à des fi ns agricoles, et dont Madagascar a récemment été le théâtre rocambolesque, le nouveau président annulant au lendemain du dernier coup d’État le projet de location de terres à la société sud-coréenne Daewoo par l’ancien chef d’État malgache – creuse à nouveau le rapport de dépendance de l’Afrique face au marché mondial.

Enfin, de façon tragique, le désir même de solder la culpabilité coloniale a pu en aggraver les effets. Des années 1960 jusqu’à la fi n du XXe siècle, les pays occidentaux ont déployé au sud du Sahara une politique d’aide au développement massive qui a accru de façon spectaculaire la dépendance des jeunes États africains sans servir pour autant de levier à la croissance économique, repoussant d’autant la constitution de structures économiques stables et durables. À l’image du président Mugabe encore au pouvoir au Zimbabwe, les potentats africains ont su d’ailleurs détourner ces aides aux dépens de leur propre population. À travers les fameux prêts d’ajustement structurels, conditionnés à la mise en œuvre de politiques libérales (abaissement des barrières douanières, privatisations), le FMI et la Banque mondiale, acteurs d’un néocolonialisme qui s’ignore, ont pour leur part contribué à déstabiliser des initiatives nationales parfois bancales mais plus protectrices que le modèle imposé depuis Washington.

La genèse des fragilités africaines met donc en évidence une logique de prédation interne et externe déployée sur le temps long. Celle-ci excède largement la période coloniale mais elle n’est pas non plus le fruit d’une fatalité irréductible. Au-delà de l’alternance entre âges d’or et cycles de fragilité, ce qui est jeu, ce qui aura fait défaut à l’Afrique mais qu’elle est en mesure d’élaborer par elle-même, c’est une gestion politique juste et équitable de ses ressources, et, pour laisser le dernier mot à l’archevêque de Bangui, Mgr Nzapalainga, acteur de paix essentiel pour la Centrafrique, « un autre rapport, au fond, au bien commun ».